1. ガーデニング小道をDIYで!ナチュラルな庭を自分の手でつくる楽しみ

「庭にちょっとした小道があるだけで、こんなにも雰囲気が変わるんだ」——これは筆者が実際にガーデニング小道を自作した時に感じた驚きです。

ガーデニングを楽しむ人の間で、「小道DIY」が注目を集めています。理由は明快で、レンガや枕木、砂利などを使って簡単に雰囲気のある“庭の通り道”を作ることができるからです。しかも、材料費は抑えつつ、自由にデザインできる楽しさも味わえます。

この記事では、DIY初心者でも失敗しないための材料の選び方や設計のコツ、施工の手順、さらに筆者自身が体験した「失敗から学んだポイント」までリアルにご紹介します。

あなたの庭にぴったりの小道を、一緒に考えてみましょう。

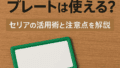

2. 小道づくりの材料は何を選ぶ?レンガ・枕木・砂利の違いと特徴

小道を作る材料は主に「レンガ」「枕木」「砂利」の3つが定番です。それぞれ見た目も施工性も異なり、庭のテイストや用途によって最適な素材は変わります。

■ レンガ(ブリック)

- 見た目:クラシックでヨーロッパ風の雰囲気

- 特徴:硬くて丈夫。並べ方次第でパターン演出ができる

- 向いている場所:フォーカルポイントになるアプローチ

■ 枕木(まくらぎ)

- 見た目:ナチュラル・カントリーテイスト

- 特徴:自然素材ならではの温かみ。ただし湿気対策は必須

- 向いている場所:芝生の中や緑の中に映える敷設

■ 砂利・砕石

- 見た目:ナチュラル・ラフでカジュアルな雰囲気

- 特徴:施工が簡単でコストも安い。防草効果も期待できる

- 向いている場所:通路や車の通らない小道

■ +αアドバイス:他にもこんな素材も使える!

- インターロッキング:コンクリート製で施工しやすく、滑りにくい

- ウッドチップ:自然な見た目でガーデンにやさしい。踏み心地◎

- 玉砂利+飛び石:和風の庭にもなじむ演出が可能

少し予算やデザインに余裕があれば、こうした“ひと工夫素材”を取り入れても個性が出せます。

どれを選ぶかは「庭の雰囲気」「通る頻度」「予算」によって決めるのがポイントです。実際にホームセンターでサンプルを手に取り、質感や重さを確認してみるのもおすすめです。

次は、実際に小道を作るときの手順をご紹介します。

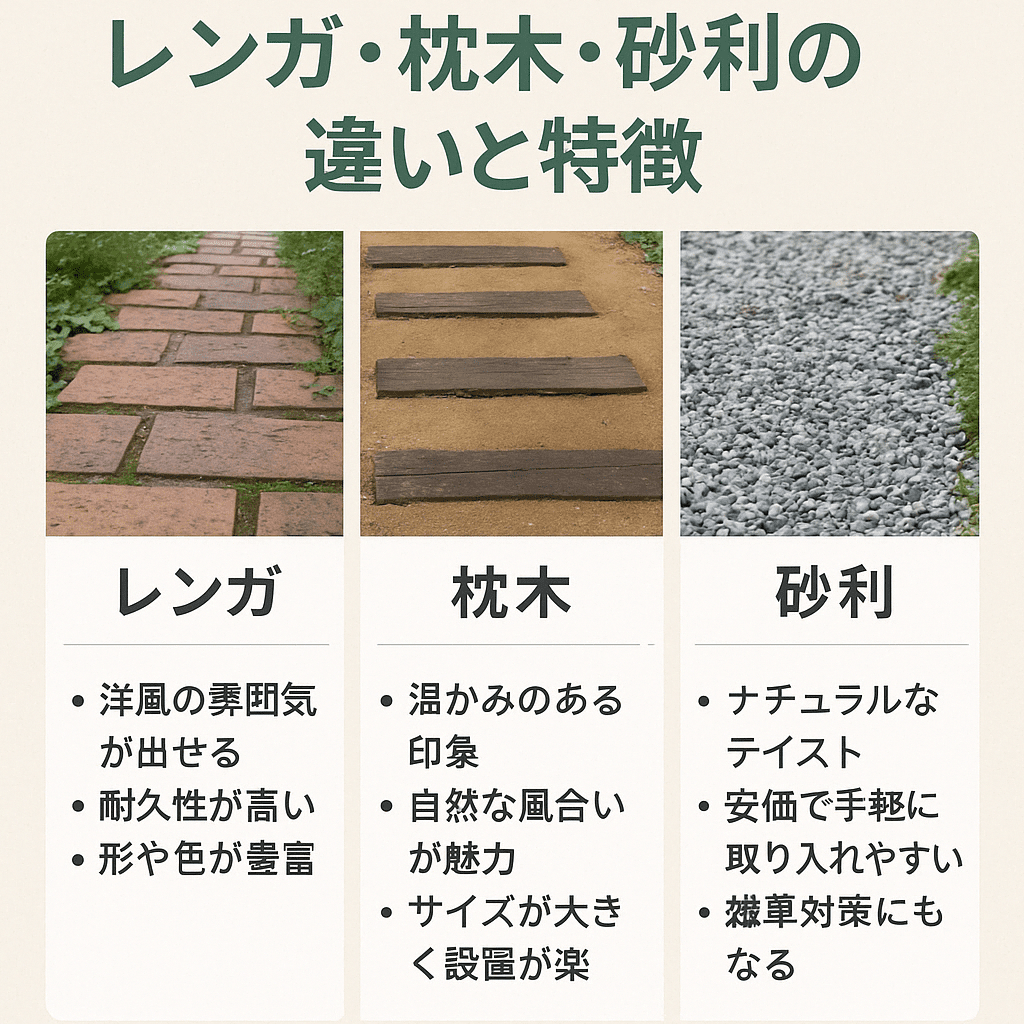

3. 小道のDIY手順|初心者でもできる作り方ステップ解説

ここでは筆者が実際に体験した、ガーデニング小道を作るための基本的な手順を6つのステップでご紹介します。

Step 1. 小道のルートと幅を決める

- 人が通る動線を意識しつつ、見た目のバランスも考慮

- 通常の幅は40〜60cm程度が歩きやすい

Step 2. 表面の土を掘り下げて整地する

- 深さは素材によって調整(砂利なら5〜10cm、レンガや枕木なら10〜15cm)

- 雑草はこの段階でしっかり除去

Step 3. 防草シートや下地材を敷く

- 雑草対策と沈み込み防止のために必須

- 砂利の下には防草シート、枕木やレンガには砕石+転圧が効果的

Step 4. 材料を敷き詰める・並べる

- レンガは隙間が均等になるように配置

- 枕木は間隔をあけて芝生やグランドカバーと組み合わせても◎

- 砂利は歩きやすさを考えて厚さを均一に

Step 5. すき間や表面を整える

- レンガ同士の隙間には目地砂や砂を入れて固定

- 枕木の隙間には砂・小石・植物を足してナチュラルに

- 砂利は再度均等にならして仕上げ

Step 6. 仕上げと点検

- 実際に歩いてみて、ガタつきや滑りがないかチェック

- 必要に応じて微調整・補強

■ チェックポイント:こんな準備でさらに失敗しにくく!

- 設計前にスマホで庭を撮影し、アプリや紙でラフ設計図を描く

- 施工前に雨の日の水の流れ(排水)を確認する

- 周囲の植物とのバランスを事前にシミュレーションする

ちょっとした準備でも「仕上がりの満足度」は大きく変わってきます。

施工は半日〜1日あれば十分です。複雑な道具は不要で、スコップ・水平器・トンボなどがあればOK。DIY初心者でも「思っていたより簡単だった」という声が多い工程です。

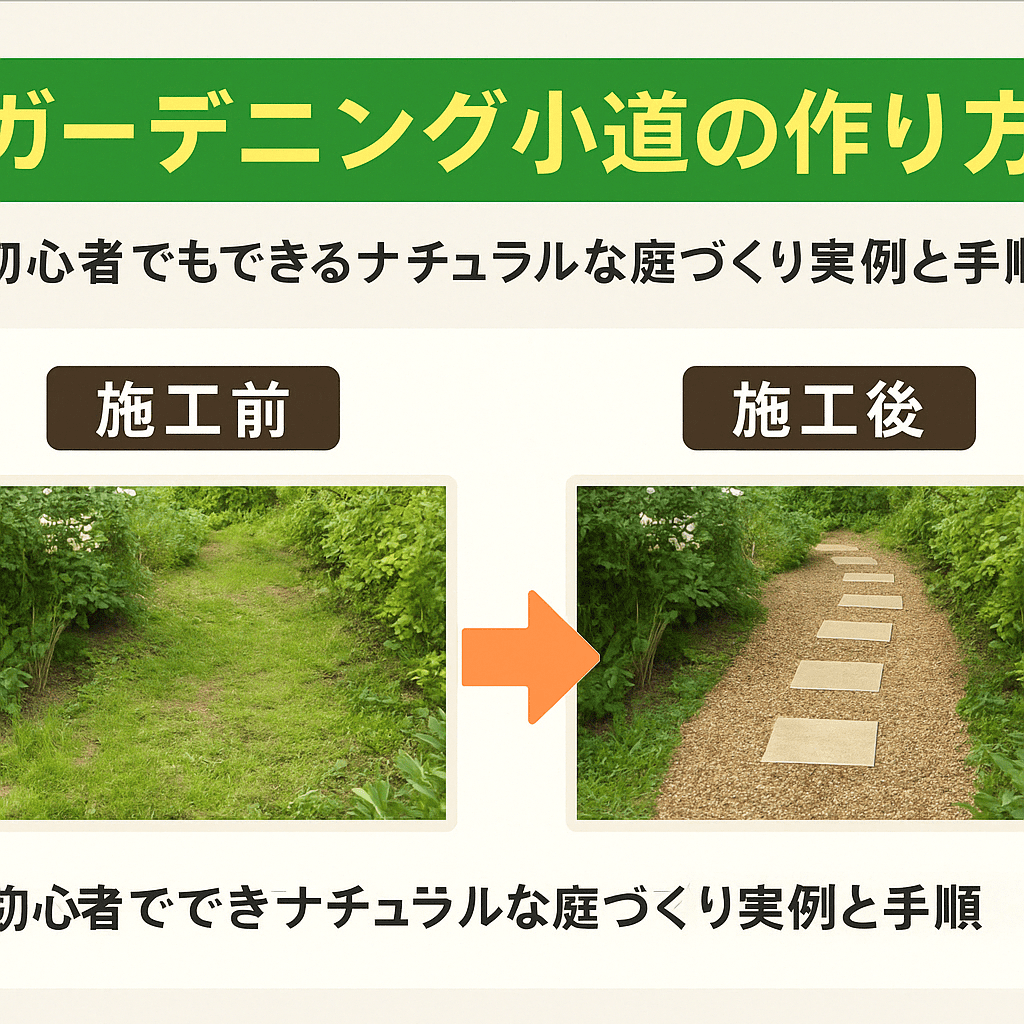

4. よくある失敗とその対策|「やってみて気づく」落とし穴とは?

どんなに入念に計画しても、DIYには“やってみないと分からない”部分があります。ここでは筆者や周囲の経験から、実際によくある小道DIYの失敗と、それをどう防ぐかをご紹介します。

■ 失敗例1:水はけが悪くてぬかるむ

- 原因:下地処理不足、防水シートや砕石を省いた

- リカバリ:砕石と防草シートを再敷設+傾斜をつけて排水性を確保

実際、筆者も最初の施工では「水たまり」ができてしまい、雨のたびに歩けない状態に…。排水の傾斜を意識するだけで状況は一変しました。

■ 失敗例2:材料が足りない・ムダが多い

- 原因:施工前に計測不足/余裕を見ていなかった

- 対策:最低でも10%多めに材料を用意する+余ったら花壇や縁取りにも活用可

■ 失敗例3:見た目がバラバラになってしまう

- 原因:素材・並べ方・幅が揃っていない/庭全体の調和を無視

- 対策:あらかじめ「庭の全体像」や「植栽の色」との調和を意識した設計を

SNSなどの画像だけを参考にすると「良さそうに見えたけど自宅に合わない」という失敗もありがち。色合いや質感を現地で確認したり、庭全体の写真を見ながら計画すると防げます。

■ 比較レビュー型の気づき

- 「砂利」→ 安価で施工が簡単。ただし、葉がたまりやすく掃除がやや面倒。

- 「レンガ」→ 高級感と耐久性あり。ただし、目地の間に雑草が生えやすい。

- 「枕木」→ ナチュラルで見栄え抜群。ただし、カビやすくメンテが必要。

■ より安心なリカバリ術(応急処置例)

- 歩くと沈む → 踏み板や人工芝で一時的にカバー

- 雨でぬかるむ → 飛び石を追加し、乾くまで通行可に

DIYは「完璧」でなくてもOK。失敗してもリカバリできる柔軟さがあるのが魅力です。

こうした実際の使い心地や劣化の違いも、選ぶ前に知っておくと「後悔のない素材選び」につながります。

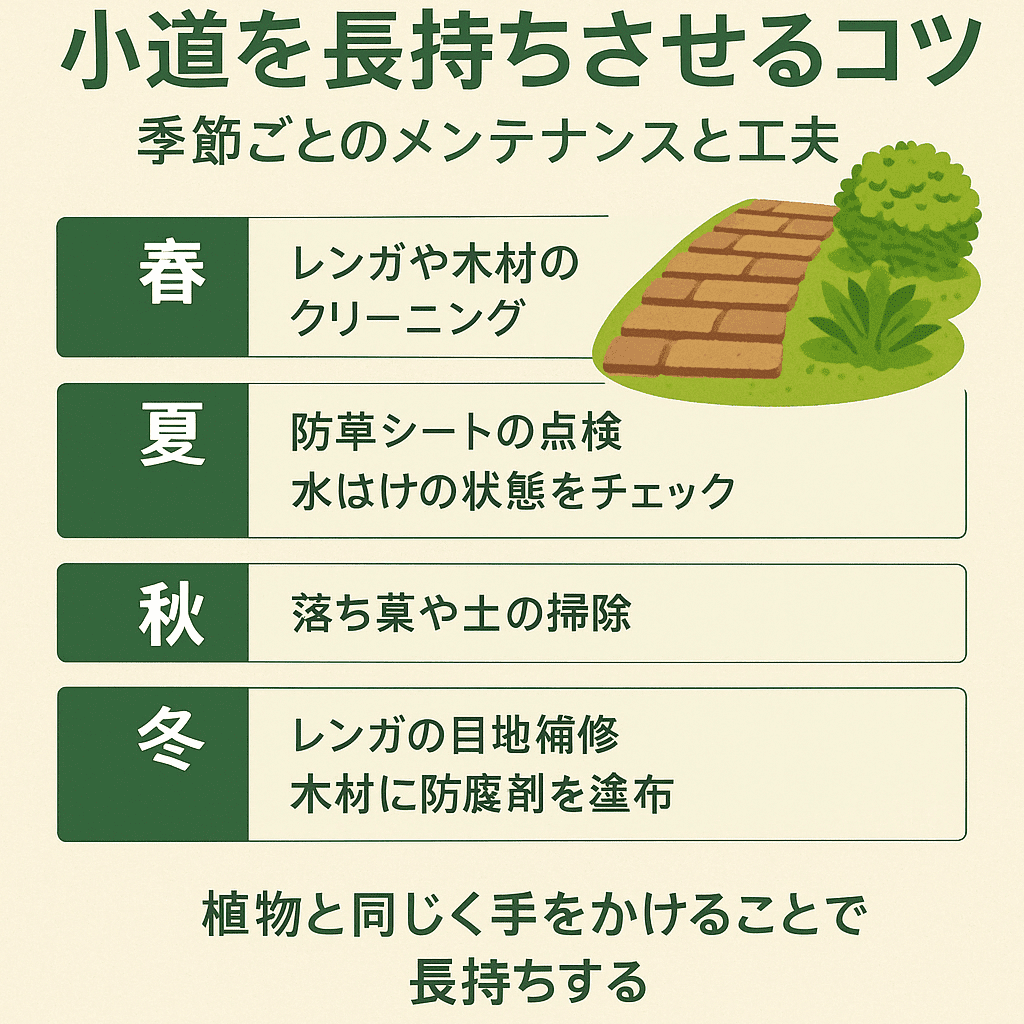

5. 小道を長持ちさせるコツ|季節ごとのメンテナンスと工夫

せっかく作った小道も、時間が経つとどうしても劣化してしまうもの。でも、ちょっとしたメンテナンスを習慣にするだけで、美しさと使いやすさを長く保つことができます。

■ 季節ごとのメンテナンスポイント

- 春:落ち葉や花がらをこまめに除去。雑草が伸びる前に抜くことで、景観維持と素材の劣化防止に。

- 夏:砂利の飛び散りチェック。乾燥で締まりが甘くなりやすいので、転圧し直すと◎。

- 秋:枯れ葉が積もる前に掃除。湿気対策のために一時的にシートをかけるのも効果的。

- 冬:霜や凍結による素材の浮きに注意。特にレンガや枕木は膨張・収縮によってズレが出やすいので、定期的な点検が大切です。

■ 日常的なメンテナンスのコツ

- 枯れ葉や泥を放置せず、週に1回はほうきで掃除を

- 枕木やレンガの間に出た雑草は根から抜き、再発防止に酢や熱湯も活用

- 年に1〜2回、防腐剤や防草剤の塗布をすると長持ち度が格段にアップ

筆者の家では、春と秋にまとめて“庭リセットの日”を設け、小道の再点検・補修を行っています。定期的な見直しで、小さな劣化も早めに防ぐことができました。

ちょっとした手間が、小道の寿命を大きく左右します。植物と同じように「育てるつもり」で付き合っていくのが、小道を美しく保つ一番の秘訣です。

■ ワンポイント体験談:

筆者宅では、小道の脇に「グランドカバー植物(リッピア)」を植えることで、土の流出を防ぎつつ景観もナチュラルに仕上げる工夫をしています。

6. まとめ|ガーデニング小道DIYで庭の風景をもっと心地よく

ナチュラルで心地よい庭をつくるうえで、小道は単なる“通路”ではなく、風景をつなぐ大切なデザイン要素です。

この記事では、素材の選び方から施工手順、失敗談と比較、長持ちさせるメンテナンス方法まで、実体験に基づいてご紹介しました。

DIYは不安もつきものですが、ひとつひとつ形になっていく過程はとても充実感があります。特に小道は、少ない予算でも取り入れやすく、庭全体の雰囲気をグッと引き上げてくれます。

■ この記事で紹介した“皆様の疑問に答えるポイント”まとめ:

- どの素材を選べばいい? → 特徴・比較・失敗談で具体化

- 初心者でもできる? → 工程・準備・失敗回避でサポート

- どうやって長持ちさせる? → 季節・メンテナンス情報で安心

あなたの庭に合った素材とデザインで、自分らしい“道”を作ってみませんか?